ウェブ担当者必読!ウェブサイトリニューアルが失敗する“5つの失敗パターン”とその回避策

「ウェブサイトをリニューアルして」と上司に言われ、何から手をつければよいのか分からず、「とりあえず業者に見積もりを…」と考えていませんか。

実はそれこそが、リニューアル失敗への第一歩になりかねません。

これから解説する5つの失敗パターンは、「リニューアルが決まった後」にこそおちいりやすい、準備段階に関する落とし穴です。

【失敗1】「リニューアルで何を解決したいのか」が関係者間でバラバラのまま走り出す

状況:経営層は「企業ブランディング」、営業部は「問い合わせ獲得」、人事部は「応募者増」など、関係者がそれぞれ異なる解決したいゴールを掲げているのが現状です。

なぜ失敗するのか:ゴールが一致していないと、コンセプトや優先順位を定められず、議論は平行線をたどります。結果として、プロジェクトが進まない最大要因となってしまいます。

回避策:

- 「大きな目的」を1つ決め、その下に「サブの目的」を多くても3つまでに絞り込みます。

- その目的を「最終的なゴール(KGI)」と「中間で達成するゴール(KPI)」に分け、公開前に“成功の基準”を文章にして合意しておきます。

- 利害関係を代表する人たちで「合意ミーティング」を開き、反対意見も含めて整理しておくことが重要です。

【失敗2】「要望のヒアリング」を続けた結果、収拾がつかなくなる

状況:関係部署を回って「やりたいこと」を丁寧に聞き取っていくと、要望がどんどん増えて収拾がつかなくなります。しかも、その多くはページの機能や掲載したいコンテンツ、あるいはデザインの好みに関するものになりがちです。

なぜ失敗するのか:ヒアリングだけでは ”やりたいこと” = ”手段” の話にとどまってしまいます。

「誰のどんな課題を解決するのか」という “目的” に立ち返って整理しないと、最終的に意思決定が進まなくなります。

回避策:

- 要望は「対象ターゲット」「解決したい課題」「期待する成果」に分けて記録し、目的につながらない要望は一旦保留にします。

- 要望を「難易度」「影響度」「緊急度」という3段階で整理し、優先順位をつけましょう。

- 「今回やること」「次のフェーズでやること」「やらないこと」などに仕分けしておくと、プロジェクトの方向性がぶれにくくなります。

【失敗3】「業者探し」を優先し、いきなり複数社に見積もりを取る

状況:進め方が分からず、とりあえず制作会社に相談して複数社に見積もりを取ってしまう。

なぜ失敗するのか:目的や要件があいまいなままだと、各社の金額や提案内容はバラバラになり、選ぶ基準が定まりません。旅行で例えると、行き先を決めていないのに、切符だけ買おうとしているような状態です。

回避策:

- 少なくとも、目的、対象ユーザー、おおよその予算、体制、スケジュール、参考情報などを整理してから制作会社に相談しましょう。RFP(提案依頼書)があればベストです。

- 比較の基準はあらかじめ決めておきましょう。たとえば、提案の分かりやすさや編集のしやすさ、コストや納期など、大まかなポイントで十分です。

- 最初から金額だけで比較せず、まずは提案のアイデアや方針の質で評価しましょう。価格交渉は、要件をしっかり決めてからでも対応してもらえます。

【失敗4】「早く安く」というプレッシャーで「準備」の重要性を見過ごす

状況:上司から「できるだけ早く、安く」と言われ、目的や課題の整理を飛ばして、すぐに業者探しを始めてしまう。

なぜ失敗するのか:見た目だけ変わって成果が出ない改修に終わるか、後半で大きな手戻り(追加費用や納期遅延)を招いてしまいます。

回避策:

- 準備に十分な時間を割きましょう。目的の確認、現状把握、成果指標の設計、ページ情報の棚卸し、体制づくりには、少なくても2~3ヵ月のスケジュール確保が必要です。

- 上層部には、準備不足が引き起こす追加費用や遅延のリスクを具体的に伝え、理解と合意を得ましょう。

- 重要な判断ややり直しが難しい部分は、作業のつながりを整理して決裁者に確認してもらい、後戻りしないよう関係者全員の合意を取りましょう。

【失敗5】「作ること」に集中しすぎて、公開後の「育て方」を誰も考えていない

状況:プロジェクトのゴールが「公開日」になってしまい、公開後の更新や効果測定、改善の計画が抜けている。

なぜ失敗するのか:ウェブサイトは「公開してからが本当のスタート」です。公開直後から効果測定をおこない、運営方法も決めていないとすぐに成果の出ない箱になってしまいます。

回避策:

- 運用の仕組みをあらかじめ作っておきましょう。改善会議の頻度やKPIの確認方法、更新担当者、ページ公開のルールなどを決めておくことで、公開後の運営がスムーズになります。

- 初回公開時に四半期ごとのKPI計画を作り、PDCAで改善を進めましょう。また、今回のリニューアルで盛り込めなかった要件も、いつ実施するかを次回の計画に落とし込みましょう。

- アクセス状況や問い合わせ状況、検索キーワードなどをダッシュボードで見える化し、公開と同時に確認できるようにしておきましょう。

この“5つの失敗パターン”、あなた一人で乗り越えられますか?

5つの失敗パターンはいずれも、担当者一人の努力だけでは解決が難しい根深い問題です。社内をどう説得し、どう巻き込み、どうゴールを設計し、どうパートナーと歩むのか…

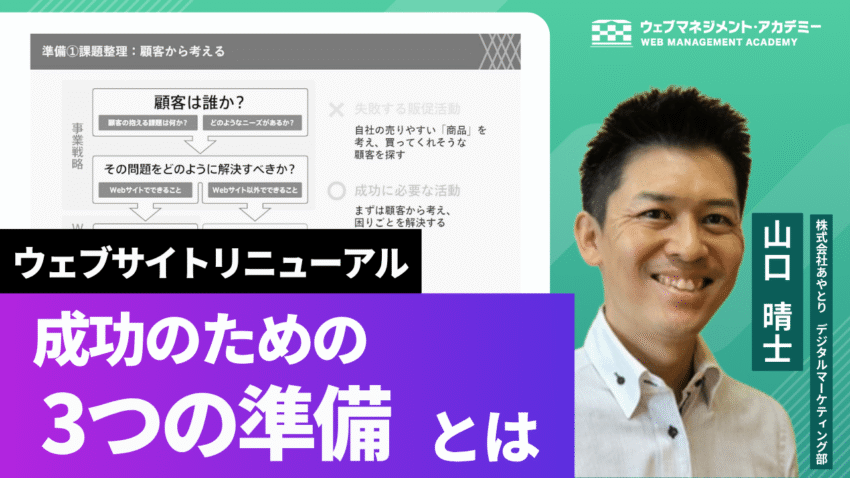

その悩みに応えるために、ウェブサイトリニューアルを成功に導く3つの準備――「課題整理」「計画立案」「制作会社選定」を30分で解説した動画を公開中です。

また解説資料と特典資料「課題整理シート」と「RFP(提案依頼書)テンプレート」もダウンロードいただけます。ぜひご覧くださいませ。

まとめ:失敗回避策は、作る前の準備で決まる

5つの失敗パターンに共通するのは、すべてが「作る前」の準備段階で起きる問題だという事実です。

成功するリニューアルとは、「いかに始めるか」にすべてがかかっています。

この記事が、あなたのプロジェクトを成功に導く一助となれば幸いです。

- 株式会社あやとり

- 山口晴士

この記事の監修者

住宅設備メーカー(東証プライム上場)と広告業界(東証プライム上場)で17年間にわたり営業職に従事後、あやとりへ参画。 製造業とサービス業、双方の現場で経験した「顧客視点」と「戦略的思考」をいかし、ウェブマーケティング戦略の立案から実行までを幅広く担当。

この記事を読んだ方におすすめ

この記事を読んだ方におすすめ

-

2026.01.06ウェブサイトを構成する「ソースコードの4分類」とは?AI検索時代に構造化データが重要な理由Webを構成する4つのソースコードの違いと役割、そしてAI検索時代に不可欠な「構造化データ」について解説します。

2026.01.06ウェブサイトを構成する「ソースコードの4分類」とは?AI検索時代に構造化データが重要な理由Webを構成する4つのソースコードの違いと役割、そしてAI検索時代に不可欠な「構造化データ」について解説します。 -

2025.12.24AI時代の検索戦略:SEO、AIO、GEO、LLMOの違いとは?SEO、AIO、GEO、LLMOの違いを徹底解説。AIに選ばれるコンテンツ作りの実践ポイントを分かりやすく紹介します…

2025.12.24AI時代の検索戦略:SEO、AIO、GEO、LLMOの違いとは?SEO、AIO、GEO、LLMOの違いを徹底解説。AIに選ばれるコンテンツ作りの実践ポイントを分かりやすく紹介します… -

2025.12.24AI検索時代に成果を出すサイトリニューアル戦略(中級編)今すぐできるGEO:生成エンジン最適化実装ワーク【動画】AI検索時代に成果を出すサイトリニューアル戦略(中級編)「今すぐできるGEO:生成エンジン最適化実装ワーク」を30分…

2025.12.24AI検索時代に成果を出すサイトリニューアル戦略(中級編)今すぐできるGEO:生成エンジン最適化実装ワーク【動画】AI検索時代に成果を出すサイトリニューアル戦略(中級編)「今すぐできるGEO:生成エンジン最適化実装ワーク」を30分… -

2025.12.23AI検索時代に成果を出すサイトリニューアル戦略(初級編)GEO:生成エンジン最適化とは【動画】AI検索時代に成果を出すサイトリニューアル戦略(初級編)「GEO:生成エンジン最適化とは」を動画で解説します。ウェブ…

2025.12.23AI検索時代に成果を出すサイトリニューアル戦略(初級編)GEO:生成エンジン最適化とは【動画】AI検索時代に成果を出すサイトリニューアル戦略(初級編)「GEO:生成エンジン最適化とは」を動画で解説します。ウェブ… -

2025.11.04インセプションデッキ作成ガイド【無料テンプレート有】:生成AI・DX推進に必須!アジャイル時代の最強プロジェクト設計図VUCA時代(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)を乗りこなす!プロジェクトの目標・スコープを明確化する「インセプショ…

2025.11.04インセプションデッキ作成ガイド【無料テンプレート有】:生成AI・DX推進に必須!アジャイル時代の最強プロジェクト設計図VUCA時代(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)を乗りこなす!プロジェクトの目標・スコープを明確化する「インセプショ… -

2025.10.09ウェブサイトリニューアル成功のための『3つの準備』とは【動画】ウェブサイトリニューアル担当者・責任者必見の無料ウェビナー。ウェブサイトリニューアルを成功に導く3つの準備「課題整理…

2025.10.09ウェブサイトリニューアル成功のための『3つの準備』とは【動画】ウェブサイトリニューアル担当者・責任者必見の無料ウェビナー。ウェブサイトリニューアルを成功に導く3つの準備「課題整理…